Donald Trump est de retour, et avec lui, une politique étrangère qui bouscule, dérange, et défie sans ménagement les dogmes de la diplomatie internationale post-guerre froide.

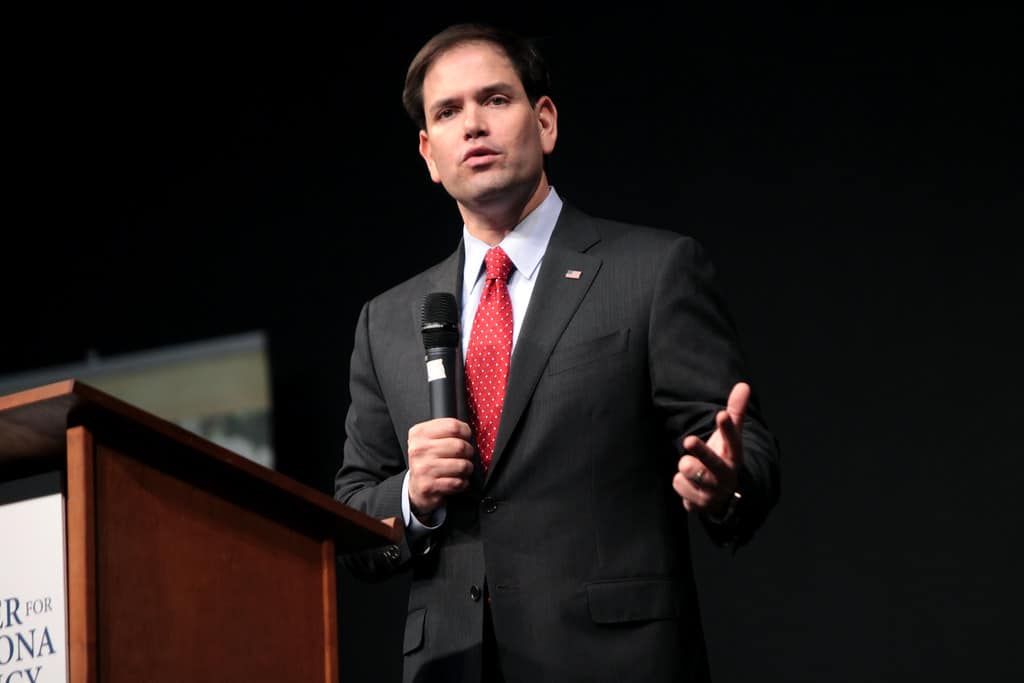

À travers son secrétaire d’État Marco Rubio, un message clair a été lancé lors de l’audition du Comité des relations étrangères du Sénat, le 20 mai 2025 : les États-Unis ne joueront plus selon les règles établies par les élites globalistes.

Fini le soft power désincarné, les consensus multilatéraux creux, les interventions humanitaires sans fin ni résultats : place à une diplomatie brutale, transactionnelle, centrée sur les intérêts stratégiques américains.

La fin de la morale comme boussole

L’un des slogans clés de Trump — « America First » — ne relève pas seulement d’un slogan électoral, mais d’une véritable doctrine qui redéfinit les priorités américaines sur la scène internationale. Contrairement à ses prédécesseurs, qui avaient tendance à considérer la diplomatie et l’aide étrangère comme des outils pour façonner un monde conforme aux valeurs démocratiques et au libre-échange, Trump recentre l’action américaine autour des intérêts directs des États-Unis.

Ce recentrage se traduit notamment par une réduction drastique du budget alloué à l’aide étrangère, décision qui provoque un débat vif au Congrès. Des figures comme Mitch McConnell ou Susan Collins s’inquiètent d’un affaiblissement du « soft power » américain, cette capacité à influencer le monde par des moyens non militaires, en créant des alliances et en soutenant le développement.

Pourtant, du point de vue de l’administration Trump, ces coupes budgétaires renforcent au contraire la crédibilité américaine. Elles expriment un refus clair de financer des programmes jugés inutiles ou inefficaces et une volonté d’arrêter de jouer le rôle de donneur de leçons au monde.

Une nouvelle gestion des crises internationales

La vision trumpienne s’illustre également dans sa gestion des conflits et crises internationales. Plutôt que de s’engager dans des interventions militaires ou des alliances lourdes, l’administration privilégie des solutions qu’elle juge pragmatiques, parfois inattendues.

Par exemple, dans le dossier syrien, l’administration Trump a clairement fait le choix de lever certaines sanctions contre le gouvernement intérimaire, incarné par un ancien chef militant qui a renversé Bachar al-Assad. Cette décision marque un changement radical par rapport à la politique antérieure, qui consistait à isoler et affaiblir le régime syrien.

Plutôt que d’entretenir un conflit prolongé, Trump cherche ici à stabiliser la région selon ses propres termes, en acceptant un nouveau pouvoir qui, bien que controversé, s’inscrit dans un contexte d’après-guerre civile.

Au sujet des négociations nucléaires avec l’Iran, l’administration montre aussi sa capacité à engager des discussions, parfois inattendues, cherchant à obtenir des résultats directs, plutôt que de s’enfermer dans des postures idéologiques.

Ces efforts, bien que jugés peu concluants par certains, indiquent une volonté d’action pragmatique, à rebours des stratégies diplomatiques classiques qui privilégient souvent la longévité des accords à leur efficacité immédiate.

Le contrôle renforcé des migrations : un message fort

L’une des pierres angulaires de la politique étrangère trumpienne est son attitude ferme vis-à-vis des migrations. L’administration s’appuie sur des accords bilatéraux avec des pays d’Amérique latine, comme le Salvador, pour contenir les flux migratoires en amont. Ces accords témoignent d’un retour aux frontières nationales comme élément central de la politique étrangère américaine.

La rhétorique de « frontières sûres » et de « tolérance zéro » envers les cartels est une rupture majeure avec les approches antérieures plus souples. Cette posture traduit un défi direct aux institutions internationales et aux ONG qui militent pour un accueil plus large des migrants et réfugiés.

De plus, la gestion des réfugiés est explicitement revue à travers un prisme plus sélectif. La décision d’exempter certains groupes, comme les Afrikaners blancs d’Afrique du Sud, soulève une controverse importante qui reflète la volonté de privilégier une immigration perçue comme plus « contrôlable » selon des critères identitaires et sécuritaires.

Cette approche sélective dénote une vision pragmatique, voire froide, où la souveraineté et la sécurité nationale priment sur les « principes universels » de non-discrimination et d’égalité.

Réduction du rôle américain : un retrait calculé

Dans un monde où les États-Unis avaient longtemps assumé le rôle de superpuissance incontournable, la politique de Trump propose un désengagement partiel, mais stratégique. Ce retrait n’est pas synonyme d’abandon, mais plutôt d’une réorientation profonde.

Le ministère des Affaires étrangères voit ses moyens diminuer, mais selon Rubio, cela ne diminue pas l’influence américaine ; au contraire, cela oblige à concentrer les efforts sur des actions plus ciblées et efficaces. Cette volonté de recentrer les ressources sur des priorités nationales marquées par la lutte contre les « extrémistes » et la sécurisation des frontières témoigne d’un changement d’échelle dans l’ambition américaine.

Ce réalignement se perçoit également dans la gestion des alliances et des rivalités internationales. Plutôt que de s’engager dans une compétition globale sur tous les fronts, Trump privilégie une posture asymétrique, jouant sur les rapports de force bilatéraux et mettant l’accent sur les intérêts directs.

Un défi frontal aux élites et au consensus globaliste

La politique étrangère de Trump n’est pas qu’une simple série d’actions ou de décisions : elle incarne un rejet des élites politiques mondiales et de ce qu’on peut appeler le « consensus globaliste ». Ce dernier, fondé sur la coopération multilatérale, les institutions internationales et la promotion universelle des droits de l’homme, est perçu par Trump et ses soutiens comme un carcan limitant la souveraineté des nations.

Le fait que Trump privilégie une gestion unilatérale, refuse les engagements contraignants et suspend des programmes humanitaires ou d’accueil des réfugiés illustre une volonté de rupture. Ce positionnement est contesté, notamment par les démocrates et certains républicains modérés, mais il séduit une part significative de l’opinion américaine, lasse d’interventions coûteuses et peu rentables à l’étranger.

Cette approche remet en cause le rôle traditionnel des États-Unis en tant que « policier du monde » et incite à repenser les règles du jeu international. Le défi lancé par Trump est autant politique qu’idéologique : il refuse que les États-Unis restent enfermés dans une posture de leadership moral, et revendique une puissance tournée vers elle-même, capable de négocier ses intérêts sans contrainte.

Vers un nouvel ordre mondial multipolaire

La présidence Trump et ses choix de politique étrangère peuvent apparaître comme une phase de transition, voire de crise, dans la construction d’un nouvel ordre mondial. Si le multilatéralisme est mis à mal, ce n’est pas pour promouvoir un chaos, mais pour refonder un système plus pragmatique, centré sur la souveraineté nationale et les rapports de force directs.

Cette dynamique provoque une réaction immédiate des institutions et des gouvernements traditionnels, inquiets de voir s’éroder le cadre juridique et diplomatique qui a permis une relative stabilité depuis 75 ans. Cependant, elle ouvre aussi la voie à une redistribution des cartes et à une redéfinition des alliances.

Au-delà des discours et polémiques, il faut voir dans la politique étrangère de Trump un défi courageux, audacieux, parfois brutal, mais incontestablement porteur de changements profonds.

IMPORTANT - À lire

Vous voulez aller plus loin dans la compréhension de la politique étrangère de Donald Trump et de ses implications géopolitiques ? Notre revue papier mensuelle vous offre des analyses approfondies sur les grands enjeux internationaux, décryptés par des experts reconnus.

Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir chaque mois des dossiers exclusifs, des entretiens de fond et des éclairages inédits sur les défis diplomatiques et stratégiques de notre époque, bien au-delà des breaking news et des réseaux sociaux.