🔥 Les essentiels de cette actualité

- La proposition de loi Duplomb divise le monde agricole entre productivisme et écologie, attisant les tensions politiques.

- Le retour des néonicotinoïdes suscite l’inquiétude des apiculteurs et écologistes, menaçant la biodiversité et la santé humaine.

- Le gouvernement pourrait dicter des priorités à l’Anses, mettant en péril l’indépendance de l’agence.

- Les projets de stockage d’eau pour l’irrigation divisent, avec des craintes sur la gestion opaque des ressources.

La proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb promet de libérer les agriculteurs de contraintes écrasantes.

Mais loin d’apaiser la colère paysanne de 2024, elle fracture le monde agricole, opposant productivisme et écologie.

Ses défenseurs, comme la FNSEA, y voient un souffle vital pour des exploitants asphyxiés par la bureaucratie ; ses détracteurs, dont la Confédération paysanne, dénoncent un recul sur des normes environnementales durement gagnées.

Face à des milliers d’amendements déposés par la gauche, les partisans ont rejeté la proposition en séance, l’envoyant en commission mixte paritaire (CMP). La manœuvre culottée aboutit à faire de la version sénatoriale la base des arbitrages, creusant le fossé sur l’avenir de l’agriculture française.

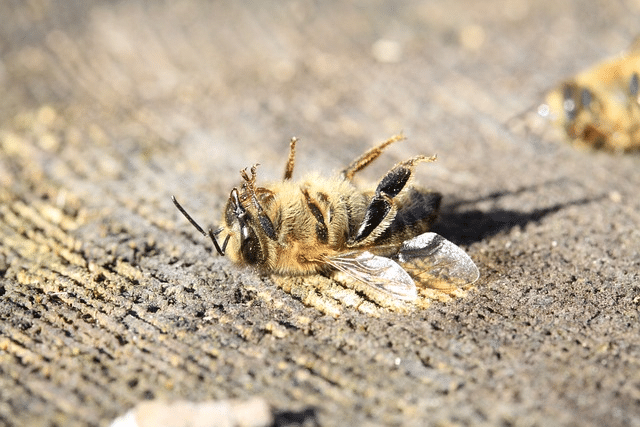

Le retour des néonicotinoïdes et ses impacts

La mesure phare, et la plus décriée, autorise dérogatoirement l’acétamipride, un néonicotinoïde interdit en France depuis 2018 mais permis en Europe jusqu’en 2033.

Les betteraviers, soutenus par la FNSEA et la Coordination rurale, réclament ce pesticide, faute d’alternative pour protéger leurs cultures.

« On nous coupe les bras alors qu’on nous demande de produire, » peste un cultivateur croisé en manifestation.

Ils dénoncent une concurrence déloyale face aux importations de sucre ou noisettes traités avec des pesticides bannis chez nous, menaçant des milliers d’emplois dans une filière où la France excelle.

Mais ce retour des néonicotinoïdes, toxiques pour les abeilles, révolte apiculteurs, écologistes et la Confédération paysanne. La production de miel s’est effondrée depuis les années 90 à cause de ces substances.

Des régies publiques de l’eau alertent sur leur « persistance dans l’environnement », risquant de détruire pollinisateurs, sols, ressources hydriques et santé humaine. La ministre de la Transition écologique s’y oppose, révélant des fractures au sein du gouvernement.

La mainmise politique sur l’Anses

La version sénatoriale permet au gouvernement de dicter des « priorités » à l’Anses, l’agence évaluant les pesticides depuis 2015.

La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, propose un « comité d’orientation pour la protection des cultures » pour imposer des « usages prioritaires ».

Ce contrôle a fait bondir Benoît Vallet, directeur de l’Anses, qui a menacé de démissionner en mars si la mesure passait.

Gauche et scientifiques dénoncent une atteinte à l’indépendance de l’agence. Des amendements ont supprimé cette disposition en commission, mais le rejet de la proposition a rétabli la version sénatoriale. Une source parlementaire évoque des concessions possibles, laissant l’agence dans l’incertitude.

La bataille pour l’eau et ses enjeux

La proposition vise à faciliter le stockage de l’eau pour l’irrigation, crucial face aux sécheresses liées au changement climatique.

« Sans eau, pas de bouffe sur vos tables, » lance un agriculteur du Sud-Ouest.

Mais les « méga-bassines » divisent : certains y voient une réponse pragmatique, d’autres un accaparement par l’agriculture intensive.

Associations et écologistes alertent sur la menace pesant sur les zones humides, essentielles contre inondations et sécheresses.

L’article sur le stockage, supprimé en commission mais rétabli par le Sénat, ravive les craintes d’une gestion opaque des ressources, favorisant les gros exploitants au détriment des petits, contraints de rationner chaque goutte.

L’expansion des élevages industriels

La version sénatoriale assouplit les règles pour les élevages intensifs, classés comme installations pour la protection de l’environnement (ICPE) en raison de leurs émissions.

Alignés sur la directive européenne des émissions industrielles, les seuils d’autorisation seraient relevés pour adopter une directive plus permissive.

Un poulailler pourrait accueillir 85 000 volailles (contre 40 000) et une porcherie 3 000 cochons (contre 2 000) sans autorisation.

Prévue pour fin 2026, cette mesure agace les fédérations réclamant un changement immédiat. FNSEA et filières d’élevage la soutiennent, mais ONG, Confédération paysanne et gauche fustigent un cadeau aux gros élevages, marginalisant les petits producteurs.

Le gouvernement, invoquant des obstacles juridiques, propose un régime d’autorisation spécifique, sans répondre aux urgences du terrain.

IMPORTANT - À lire

La proposition de loi Duplomb cristallise les fractures du monde agricole et politique. Entre productivisme et écologie, elle ravive les débats sur pesticides, eau et élevages. Décryptez les enjeux de cette controverse dans notre revue.

Chaque mois, notre revue papier approfondit l'actualité et la géopolitique. Découvrez nos analyses de fond sur les sujets brûlants qui divisent la France. Plongez au cœur des coulisses du pouvoir et des grands défis de notre époque.